雛人形について

春が待ち遠しい時期になりましたね。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

3月3日は雛祭り。雛祭りといえばひし餅、ひなあられ、ちらし寿司などたくさんありますが、1番にイメージするのは雛人形ですよね。

そもそも雛人形はいつから始まったもので、なぜ飾るのでしょうか?雛人形についてご紹介します。

雛人形は、五節句のうちのひとつ「上巳の節句(じょうしのせっく)」と、日本の平安時代に流行した「ひいな遊び」の2つが合わさって生まれた風習です。

古代中国では旧暦3月の最初の巳の日(みのひ)に、水辺で身体を清め災厄を祓うという風習があり、その習わしが日本にも伝わりました。

日本では3月3日の上巳の節句の日に、紙や草木などで人の形をした「人形(ひとがた)」と呼ばれるものを作り、その人形に病気や災いを移し川に流す「巳の日の祓(みのひのはらい)」という儀式が行われていました。

これが「流し雛」と呼ばれる風習になり、雛人形の由来になったと言われています。

また日本では、平安時代に貴族の女の子の間で「ひいな遊び」と呼ばれるお人形遊びが流行しました。

「ひいな」とはもともと小さくて可愛らしいものを表す言葉で、このひいな遊びには紙や布で作られた人形を使って、現代のおままごとのような遊びをしていたようです。

この平安時代の女の子の間の遊びで使われていた「ひいな」と、上巳の節句に用いられた「人形(ひとがた)」が長い年月を経て結びついたものが雛人形の起源と言われています。

その後江戸時代初期に京都御所で雛祭りが催されたことをきっかけに幕府の大奥で雛祭りを行うようになったことでその風習が地方へ広まり、雛人形は女の子のあこがれの対象となりました。

そこから現代のように上巳の節句に雛人形を飾る華やかな雛祭りに変化していったと言われています。

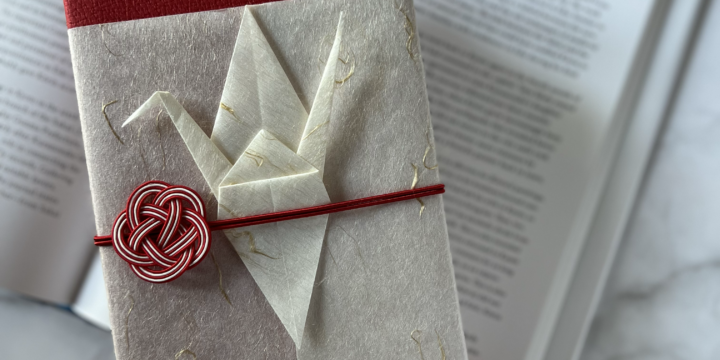

つつみ工房では、ひな祭りのギフトにも最適な和風のラッピングも行っておりまます。

是非ひな祭りのギフトにあった和風なラッピングをしてみてはいかがでしょうか。

——————————————————————–

つつみ屋工房は、2025年2月25日(火)は休業とさせていただきます。

■つつむとむすぶデザイン研究所で本格的なギフトラッピングを学びませんか?

■つつみ屋工房YouTubeはじめました!

■つつみ屋工房インスタグラム随時更新中!

■つつみ屋工房X(旧Twitter)随時更新中!

この記事へのコメントはありません。