風呂敷

レジ袋が有料化された頃、外出し、エコバッグを持参しなくて困る事がありました。

そんな時に美術館のミュージアムショップで素敵な柄の風呂敷に出会いました。

風呂敷はエコロジーだけではなく、アレンジも自由自在で普段の生活のちょっとしたアクセントにもなります。また、風呂敷は素材によっても違いがあり、綿、麻、絹などで出来ていて想像以上にオシャレに使うことができます。

*** 風呂敷の魅力として ***

・形を変える面白さと便利さ

・畳むと嵩張らずコンパクトに

・大事なイベントでは「日本人の心」をしめす。

・いつでも洗えて衛生的

・お気に入りを長く使える

是非皆様も風呂敷を使ってみてはいかがでしょうか?

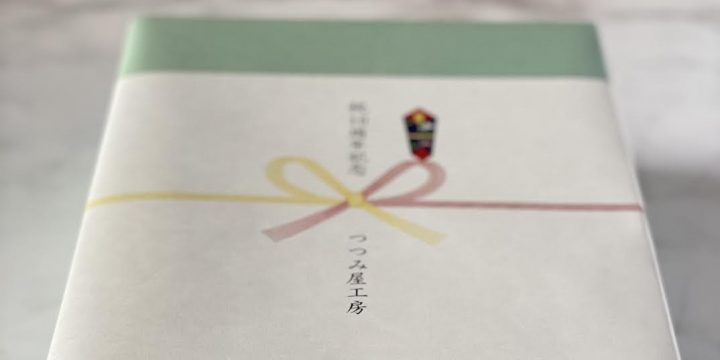

つつみ屋工房では風呂敷を使ったラッピングをはじめました。長く使っていただける風呂敷をご希望に沿う様にご提案させて頂きます。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

*** 風呂敷の歴史と名前の由来 ***

風呂の始まりは奈良時代。

モノを包む布として流通していましたが全てに共通する名称はまだなかったようです。名称が統一され始めたのは平安時代後期から南北朝時代。今から1000年以上も前です。この頃は包み布の事を「平包み」と呼んでいました。今も使われる「風呂敷」という名称になったのは室町時代。この時代のお風呂は今とは違い、蒸し風呂だったそうです。蒸気を拡散させて室温を均一化する為、床には布などを敷いていたのです。お風呂に敷いていた布の形態や素材感と似ていた、というところから「風呂敷」という名称になりました。奈良の尼寺、法華寺に蒸し風呂があり、スノコの下から薬草などを燃して煙を出し祈祷や疫病対策などに利用していました。スノコに直ちに座ると暑いのでむしろを敷き、また汗もこれに吸わせたようです。

———————————————————————

■つつみ屋工房YouTubeはじめました!

■つつみ屋工房インスタグラム随時更新中!

■つつみ屋工房X(旧Twitter)随時更新中!

この記事へのコメントはありません。