折り鶴

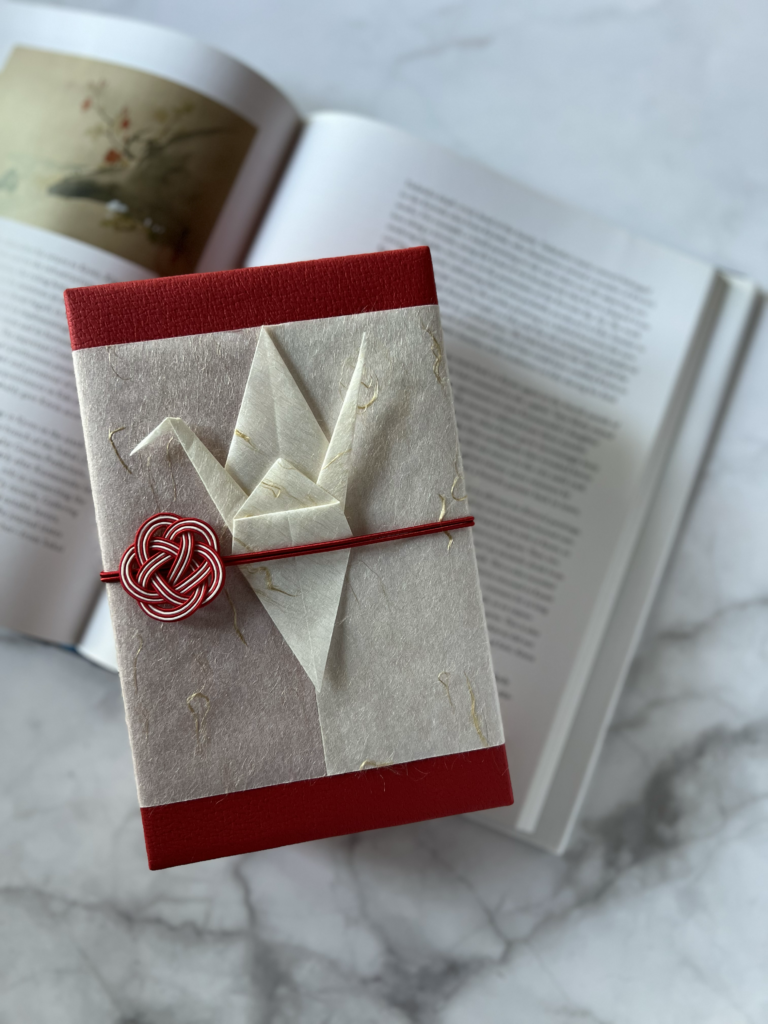

先日、折り鶴を用いた掛け紙の作り方を覚えました。

鶴を綺麗に折るためには紙選びが重要で、様々な紙を試してみました。

そうしているうちに、学生時代の文化祭を思い出しました。

当時から紙が好きで、紙の種類や素材感、折りの技法に興味があり、調べたり実践したりしていました。

日本の折り紙文化は、和紙という素材、折りたたむ文化などと重なって、開花したそうです。

しなやかで破れにくい和紙は、書写目的以外に住環境や生活用品のほか、神事にも使われるようになります。

平安の貴族社会では畳んで懐中に入れる料紙や懐紙があり、鎌倉時代の武家社会では礼法折り紙が浸透し、雄蝶雌蝶や熨斗包みはその名残だそう。

それらの儀礼的な折り紙の余技として、鶴や舟などの「遊戯折り紙」を楽しむようになり、江戸時代には庶民の間に広まりました。

これが今に続く折り紙なのだそうです。

鶴は千年という言葉もあり長生きの代名詞にもなっています。

千羽鶴の「千」は元々は「数が多い」というだけの意味で、一枚の紙に切り込みを入れて、一部が繋がった正方形を切り出して折る「つなぎ折り」のことだったようです。

ごく初期の折り鶴は、祓え(神に祈ってけがれを清め、災厄を取り除くこと)の形代(人の身代りに罪やけがれを移す人形)の意味合いが強いもので、息を吹き込むのは、けがれを託すことの名残だそう。

また、折り紙は日本固有の文化ではないそうです。

明治期、日本の幼稚園教育にドイツの教育者フリードリッヒ・フレーベルの教育法が取り入れられ、日本の折り紙に影響を与え、片面に着色した正方形の「いろがみ」も教材として普及したそう。

折り鶴はツルをかたどったものではなく、折っていくうちにできた四芒星をもとに、最後に首を曲げた瞬間に「鶴が生まれた」と考えるのが自然というお話もあり興味深いです。

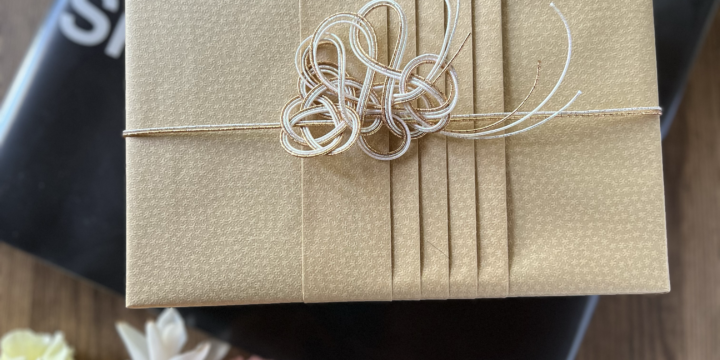

つつみ屋工房では、紙に折りを入れたラッピングも承っております。

素敵な水引飾り等も展開予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。

皆様のご来店を、心よりお待ちいたしております。

———————————————————————

■つつみ屋工房YouTubeはじめました!

■つつみ屋工房インスタグラム随時更新中!

■つつみ屋工房X(旧Twitter)随時更新中!

この記事へのコメントはありません。